Israele. Nessuna pattuglia al confine: altri misteri sul 7 ottobre

Tempo di lettura: 5 minuti

Tempo di lettura: 5 minutiAi tanti misteri che aleggiano sul 7 ottobre – i ripetuti allarmi precedenti l’attacco, che rivelavano anche nei minimi dettagli il piano predisposto da Hamas, del tutto ignorati; i palloni spia posti a ridosso del confine abbattuti nei giorni precedenti l’attacco e non riparati; i ritardi e il caos nel contrastare Hamas etc. – si aggiunge quanto rivelato da Shalom Sheetrit, soldato della Golani a un incontro con i riservisti dell’IDF ripreso da Channel 7.

Nella sintesi di Israel national news (INN) si legge che Sheetrit ha raccontato come, nella notte prima dell’attacco, “lui e i suoi amici Yotam Sror e Itamar Ben Yehuda, ucciso poi nell’attacco terroristico, sedessero vicino alla stazione radio del battaglione nell’avamposto di Pega vicino a Be’er Sheva. ‘Stavamo giocando con i cellulari, abbiamo passato una notte insonne'”, riferisce INN, aggiungendo che “nella sua testimonianza alla Knesset ha detto che, dal momento che erano soldati di una divisione addetta ai mortai, ai quali era stato concesso di riposare il giorno dopo, preferirono non dormire e, di fatto, sostituirono il soldato addetto alla stazione radio, al quale permisero di dormire”.

“Alle 5:20 del mattino [dalla radio] è arrivato un messaggio: “Stavamo giocando al telefono – racconta – e all’improvviso è arrivato uno strano messaggio dal mio comandante di battaglione – che successivamente è rimasto ferito e si è svegliato dopo due mesi di sedativi e ventilazione – e quello che ci dice è più o meno questo: ‘Non so perché, ma è stato diramato un ordine che vieta le pattuglie alla recinzione fino alle nove del mattino”.

“Le sue parole – continua INN – ci ricordano la domanda che molti militari si pongono: come mai i combattenti non erano in allerta all’alba? È possibile che sia stato questo ordine a costringerli a letto? A questa domanda, Sheetrit non ha risposto con sicurezza: ‘Non so cosa rispondere. Nel nostro reparto mortai c’è stato un allarme all’alba e ci siamo svegliati. È possibile che ai reparti di pattuglia sia stato detto di non svegliarsi. Non lo so. Non voglio dirlo e basta’”. L’attacco di Hamas è iniziato, ricorda INN, un’ora e dieci minuti dopo l’arrivo dell’ordine di non pattugliare il confine. E l’avamposto di Pega fu attaccato.

Così alle tante domande su come sia stato possibile ad Hamas violare il sorvegliatissimo confine israeliano come se fosse il sonnecchioso confine di San Marino, si aggiunge anche questa.

Che va a sommarsi a un’altra grande domanda, del perché il capo di Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, abbia celato l’attacco alla dirigenza della milizia all’estero. La spiegazione ufficiale è che temeva che la comunicazione potesse essere intercettata, annullando l’effetto sorpresa e, di fatto, l’attacco. Ma secondo altri temeva che la dirigenza estera l’avrebbe fermato (sul disprezzo di Sinwar per Hanyeh, il capo politico di Hamas a Doha che teneva i rapporti con l’Iran, istruttivo un articolo di Swisse.info).

Come tante domande suscita la sua morte. Braccato dappertutto, viene scoperto solo per caso da una pattuglia, che individua tre miliziani di Hamas e ingaggia uno scontro a fuoco con essi. I due miliziani che accompagnavano Sinwar scappano in una direzione, mentre il capo di Hamas, abbandonato dai suoi uomini di scorta (sic), si rifugia in un palazzo. Qui viene individuato da un drone, che lo filma apparentemente ferito e con il viso totalmente nascosto dalla kefyah. Un colpo sparato da un carro armato lo finisce.

Il giorno dopo, tornati sul luogo, i soldati israeliani notano la somiglianza della vittima con il capo di Hamas e, dopo gli accertamenti, rivelano al mondo la notizia della sua morte. Della morte di Sinwar, a parte quel video che cela il viso, si ha come prova documentale solo il comunicato israeliano e una fotografia. Di fatto, cioè solo una foto…

Qualche giorno prima Tel Aviv aveva offerto pubblicamente a Sinwar un passaggio sicuro per espatriare in cambio degli ostaggi e della dismissione di Hamas da Gaza, offerta che questi aveva altrettanto pubblicamente rifiutato.

Come domande pone il messaggio segreto quanto criptico inviato dallo stesso Sinwar a Israele poco prima del 7 ottobre, nel quale annunciava: “Si prevede una rivolta nelle prigioni e sulla questione dei prigionieri”. La Sicurezza di Tel Aviv, alla quale era (stranamente) indirizzato, lo archiviò come non di interesse perché riferito a due israeliani detenuti a Gaza (?), ma ex post, secondo il Timesofisrael, preannunciava l’attacco. Peraltro va ricordato che Gaza era una prigione a cielo aperto (ora è un campo di sterminio).

Domande che ne suscitano altre. Si ricordi il quadro precedente al 7 ottobre 2023. La Siria di Assad era stata riaccolta nell’ecumene araba, con i Paesi arabi un tempo nemici che facevano a gara a ospitarlo e a riaprire le ambasciate a Damasco. Mentre l’Arabia Saudita ripristinava i rapporti con l’Iran grazie alla mediazione cinese, riconciliazione che ricomprendeva una de-escalation in Yemen, improvvidamente attaccato da Ryad anni prima.

Allo stesso tempo, Israele si dibatteva in una crisi senza precedenti, con diuturne manifestazioni di piazza contro le riforme di Netanyahu, che non solo stavano lacerando il Paese, ma rischiavano di innescare una guerra civile.

L’attacco del 7 ottobre ha cambiato tutto, anzitutto ricompattando Israele contro il nemico esterno, unità rotta solo mesi dopo a causa dell’ostinazione di Netanyahu nel proseguire la guerra. Inoltre, se il processo di distensione mediorientale aveva, di fatto, cacciato gli Accordi di Abramo, tanto cari a Netanyahu, fuori dall’orizzonte degli eventi, questi sono riemersi prepotentemente con la guerra, diventando tema primario della geopolitica mediorientale in parallelo alla questione palestinese.

Infine, se l’opzione di un’annessione di Gaza e della Cisgiordania, prima del 7 ottobre, era solo parte delle fumisterie della Grande Israele – alle quali mancava un detonatore, una Pearl Harbor – è ormai, purtroppo, di stretta attualità.

Tante domande che sono soffocate dalle opposte narrazioni e dai giochi di specchi dell’intricato rebus mediorientale (chi ha visto la serie Tv “Fauda” ne ha una vaga idea). Israele vive di censura, una nebbia che cela tutto quel che è realmente accaduto il 7 ottobre, compreso il numero dei cittadini israeliani uccisi dall’esercito e dalle varie forze di sicurezza nel caos della reazione di quel giorno, nel quale peraltro fu emanata la direttiva Annibale che impone di uccidere un connazionale pur di evitare che sia tratto in ostaggio.

Per quanto riguarda la parte araba, l’attacco del 7 ottobre rappresenta l’acme della resistenza: dopo l’ultradecennale oppressione e dopo che Netanyahu, in un summit, aveva esposto una cartina geografica di Israele che comprendeva la Palestina, l’attacco sarebbe stato necessario per riportare la questione palestinese al centro del dibattito mediorientale.

Resta che questa narrazione non spiega come l’attacco sia stato possibile. L’accurata preparazione, la segretezza non spiegano perché Israele abbia ignorato tutti gli allarmi e abbassato del tutto le difese.

Per quanto riguarda Sinwar, dopo la sua morte sui media arabi la sua figura è circonfusa da un’aura eroica, morto martire mentre affronta da solo il nemico. Tale aura non permette domande.

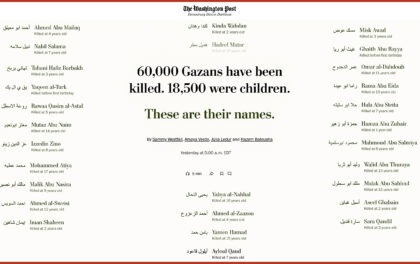

Insomma, i misteri di quel 7 ottobre probabilmente rimarranno tali. Detto questo, oggi è più urgente fermare il genocidio, parola usata per la prima volta anche dallo scrittore David Grossman.

Benvenuto anche a lui: se lui, come altri, si fossero svegliati prima, non saremmo arrivati a questo punto, quando peraltro è più difficile porre argine a Netanyahu e soci, che il genocidio ha rafforzato avendo prodotto dividendi a tanti, in Israele e nel mondo (vedi il rapporto Onu di Francesca Albanese sui “profitti del genocidio“).

Piccolenote è collegato da affinità elettive a InsideOver. Invitiamo i nostri lettori a prenderne visione e, se di gradimento, a sostenerlo tramite abbonamento.